- トップ

- 静岡市産学交流センター

- 産学連携事業

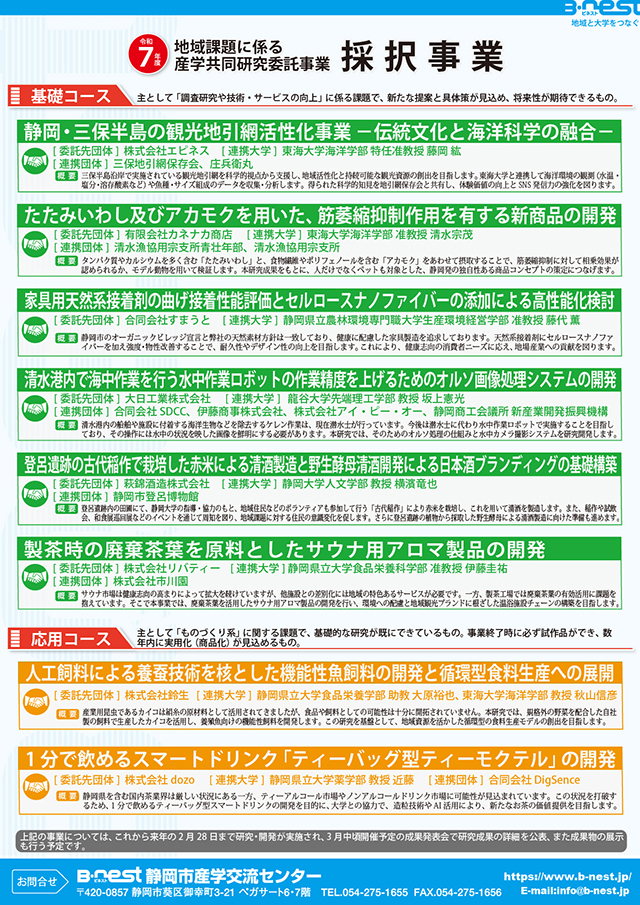

- 地域課題に係る産学共同研究委託事業

- 令和4年度 研究成果 山梨罐詰株式会社

地域課題に係る産学共同研究委託事業

【基礎コース】

バイオリファイナリーを活用した食品廃棄物再資源化のための可溶化技術の開発

[委託先団体] 山梨罐詰株式会社

[連携大学] 静岡県立大学食品栄養科学部 環境生命科学科 准教授 原清敬

[連携団体] 静岡県工業技術研究所

目的

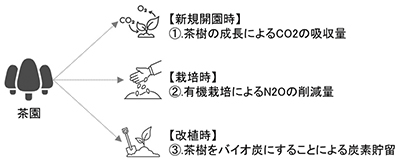

循環型社会の構築を目指し、食品廃棄物をバイオリファイナリーにより再資源化することが求められています。そのためには、難分解性有機物を可溶化する技術の開発が必要となります。

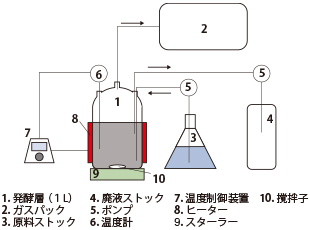

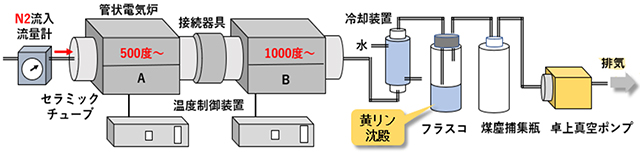

本研究では、食品工場廃水処理に伴う余剰汚泥とウィスキー工場での麦芽搾り粕を対象として、オゾン処理、熱アルカリ処理、酵素処理および微生物処理を適用し、可溶化の可能性について検討しました。処理前後の固形物量(SS量)を測定し、SS分解率60%以上を目標値としました。また、余剰汚泥の可溶化については、窒素成分の硝化ができるかどうかも合わせて検証しました。

成果

■余剰汚泥の可溶化

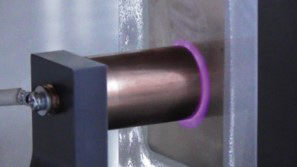

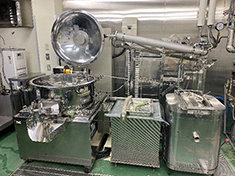

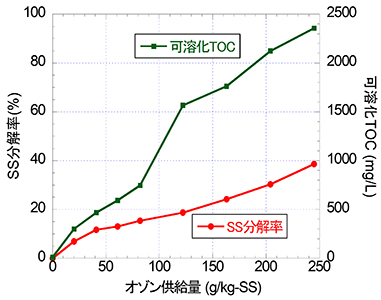

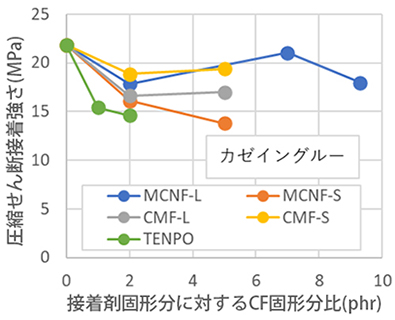

余剰汚泥水に対するオゾン処理試験を行いました。写真1は装置外観、図1はオゾン供給量とSS分解率・可溶化TOCの関係を示します。SSの分解に伴って可溶化したTOC(有機物)が増加します。オゾン供給量とSS分解率には高い相関が確認され、オゾン供給量が410g/kg-SSでSS分解率60%を達成すると推察されました。

[写真1:オゾン処理装置]

[図1:オゾン供給量とSS分解率・可溶化TOC]

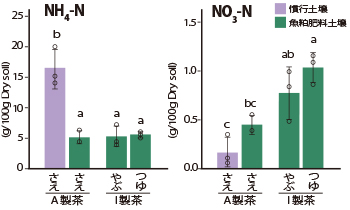

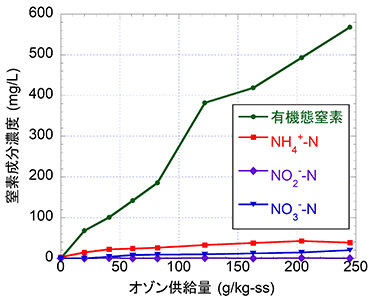

図2はSSを除いた上澄み液の窒素成分(有機体窒素、NH4 -N、NO2--N、NO3--N) とオゾン供給量の関係を示します。有機体窒素濃度が顕著に増加しており、窒素成分の無機化率は低いことがわかりました。

[図2:オゾン供給量と窒素成分の動向]

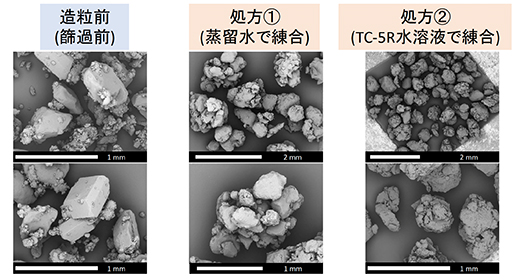

■麦芽搾り粕の可溶化

麦芽搾り粕についても、各種処理方法による繊維質の可溶化を検討しました。酵素は市販のセルラーゼB-1を用いました。

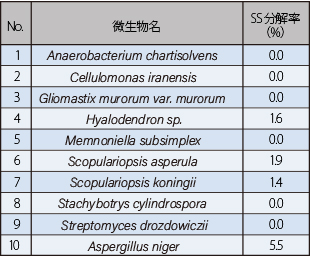

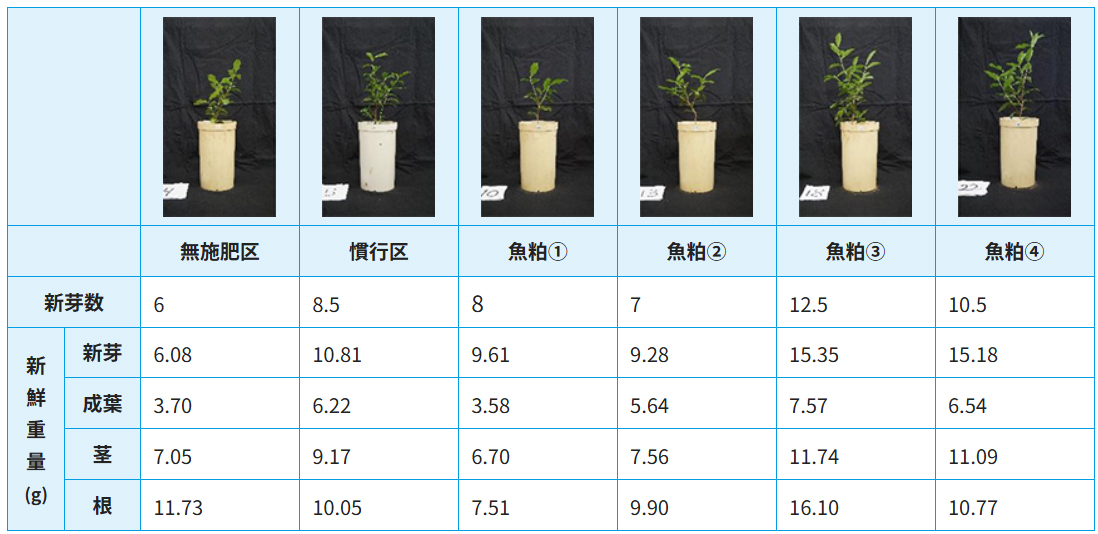

オゾン処理および酵素処理を組み合わせることで、SS分解率は19.6%となりました。熱アルカリ処理との組み合わせは、酵素反応を阻害する結果となりました。さらに、NBRCの保管菌株の内、セルロース分解能を有する微生物を購入し、これらの微生物が生成する菌体外酵素を用いた酵素処理を実施しました。その結果、Aspergillus nigerが最も高いSS分解率(5.5%)を示しました(表1)。

本実験においては、市販の培地を用いて菌を培養しましたが、将来的には食品加工残渣などの産業廃棄物を利用して菌を培養することができれば、コストの削減のみならず、食品ロスや環境負荷の低減につながるバイオリファイナリー技術になると考えられます。

[表1:微生物のリストおよびSS分解率]

まとめ

- 余剰汚泥は、410g/kg-SSのオゾン供給量でSS分解率が60%に達すると推定されました。

- 麦芽絞り粕の可溶化は、オゾン処理と酵素処理の組み合わせが最も効果がありましたが、固形物分解率は19.6%でした。さらなる反応条件の最適化が必要となります。

- 麦芽絞り粕の微生物処理では、Aspergillus nigerが固形物分解に最も効果的でした。

概要報告書のダウンロード

- トップ

- 静岡市産学交流センター

- 産学連携事業

- 地域課題に係る産学共同研究委託事業

- 令和4年度 研究成果 山梨罐詰株式会社

.jpg)