- トップ

- 静岡市産学交流センター

- 産学連携事業

- 地域課題に係る産学共同研究委託事業

- 令和5年度 研究成果 山梨罐詰

地域課題に係る産学共同研究委託事業

応用コース

有機性汚泥の可溶化・メタン発酵技術によるバイオガスエネルギー変換プロセスの開発

[委託先団体] 山梨罐詰株式会社

[連携大学] 創価大学プランクトン工学研究所 理工学部 客員教授 中崎清彦

[連携団体] 静岡県工業技術研究所

目的

静岡県は水産物及び農作物が豊富であること、および水資源が豊富であることから、これらを活用した食品会社が多いです。これらの会社では、排水処理の過程で余剰汚泥が発生し、その処理費用が会社経営を圧迫しています。余剰汚泥の固形物を可溶化し、メタン発酵しやすい原料に変換できれば、コンパクトな食品工場向けのゼロエミッション手法を考案できます。

そこで本研究では、余剰汚泥を可溶化し、メタン発酵の原料に適しているか評価し、メタン発酵過程で重要な微生物を明らかにし、事業化に向けたシステムの検討をしました。

研究成果

■余剰汚泥のメタン発酵

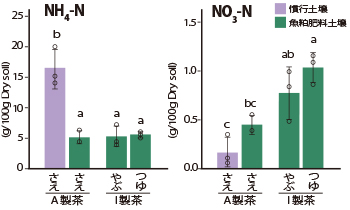

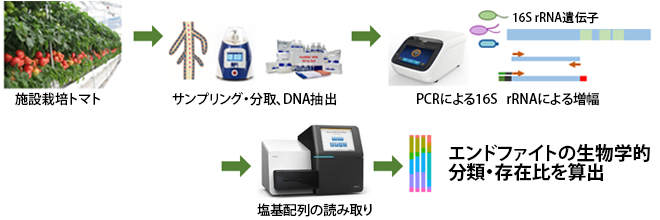

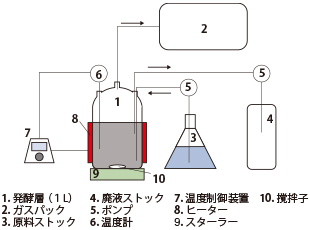

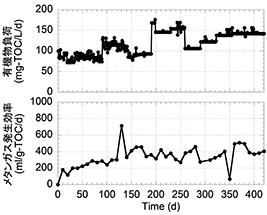

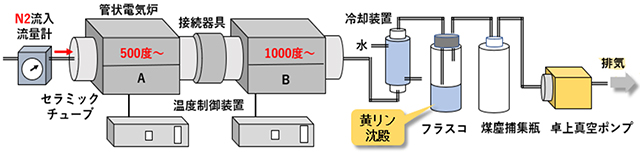

まず、未処理の余剰汚泥のメタン発酵試験をしました(図1)。未処理の余剰汚泥でもメタンガス発生効率は510ml/g-TOCを示しました(図2)。微生物叢の解析の結果、3種類の微生物(Anaerolinaceae, Bacteroidales, Cloacamonaceae)が優占的に存在することが確認され、メタン発酵の酸生成に重要な役割を担っていると推察されました。

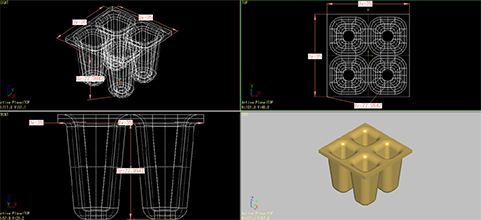

[図1:メタン発酵実験装置の概要図]

[図2:未処理汚泥のメタン発酵試験結果

有機物負荷(上) とメタンガス発生効率(下)]

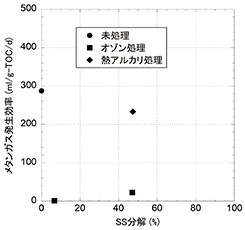

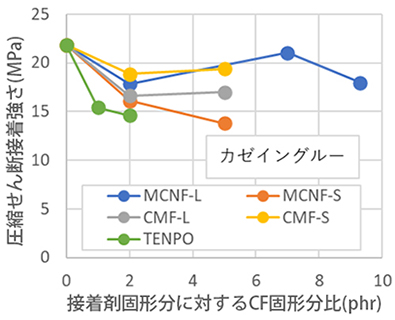

次に前処理(オゾン処理、熱アルカリ処理)した余剰汚泥のメタン発酵試験をおこない、その効果を検証しました。図3に余剰汚泥のSS分解率とメタンガス発生効率の関係を示します。

その結果、オゾン処理ではほとんど前処理効果を確認できませんでした。熱アルカリ処理では原料を中和することで、メタンガス発生効率を促進する効果がある可能性がありました。

[図3:SS分解率とメタンガス発生効率の関係]

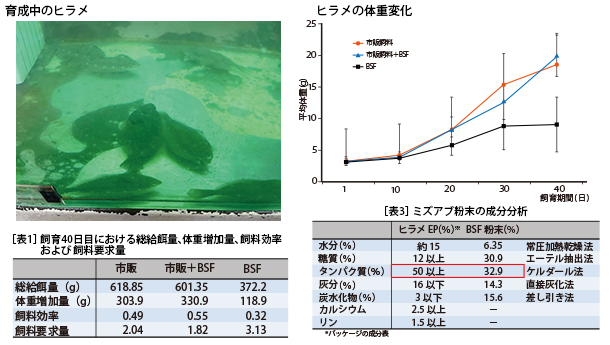

■エネルギー収支

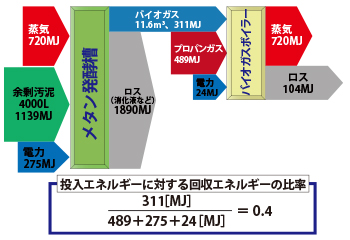

未処理の余剰汚泥をメタン発酵することを想定してエネルギー収支を算出しました(図4)。投入エネルギーに対する回収エネルギーの比率は、0.4となり、エネルギー収支はマイナスになりました。

この原因は、投入する余剰汚泥のエネルギー量が少ないこと、およびメタン発酵のガス化率が低いことにあります。投入方法を検討した結果、1次前処理で余剰汚泥を濃縮し、2次前処理で固形物を可溶化することが、余剰汚泥のメタン発酵の効率化につながると考えられます。

[図4:エネルギー収支]

まとめ

未処理の余剰汚泥でも510ml/g-TOCのメタンガス発生効率を示しました。

前処理(オゾン処理・熱アルカリ処理)の効果を期待するには再検討を要しました。

余剰汚泥のメタン発酵の酸生成に重要な役割を担っていると推察される、3種類の微生物(Anaerolinaceae, Bacteroidales,Cloacamonaceae) を特定しました。

余剰汚泥のメタン発酵には、1次処理に濃縮工程、2 処理に可溶化工程が必要でした。

概要報告書のダウンロード

- トップ

- 静岡市産学交流センター

- 産学連携事業

- 地域課題に係る産学共同研究委託事業

- 令和5年度 研究成果 山梨罐詰

.jpg)