- トップ

- 静岡市産学交流センター

- 産学連携事業

- 地域課題に係る産学共同研究委託事業

- 令和6年度 研究成果 伊豆川飼料株式会社

地域課題に係る産学共同研究委託事業

応用コース

マグロ肥料を用いた静岡茶有機栽培モデルの開発

[委託先団体] 伊豆川飼料株式会社

[連携大学] 静岡大学学術院農学領域 准教授 一家崇志

目的

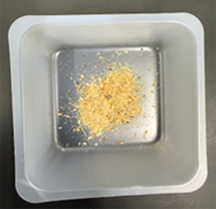

静岡の地場産業であるツナ缶などの水産加工業におけるマグロの残渣を原料としたマグロ肥料(魚粕)は静岡県内の茶生産者の間で広く利用されており、多くの生産者が様々な品評会で入賞するなど、その品質の高さが証明されています。

ツナ缶の生産量の全国シェア97%以上、お茶の生産量全国1位を守ってきた静岡県が長年培った『ツナサイクル』の上に成り立っている静岡県でしかできない貴重な肥料です。この静岡ならではの肥料を持続可能なものとし、茶の栽培において効果的に使用するための方法を確立するために、昨年の基礎コースに引き続きマグロ肥料と茶の栽培について研究します。

成果

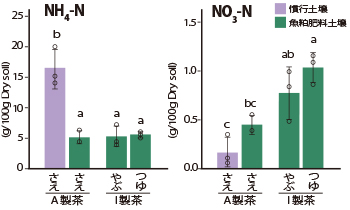

①マグロ肥料の優位性の検証

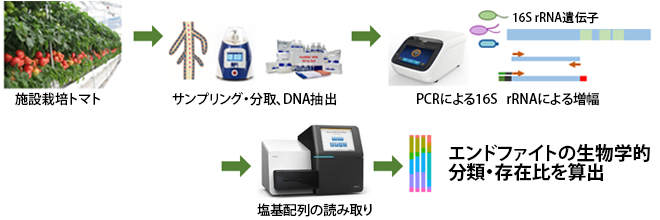

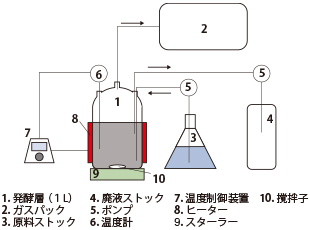

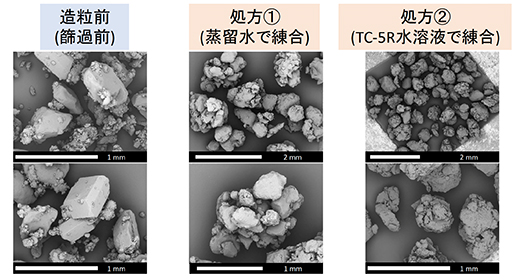

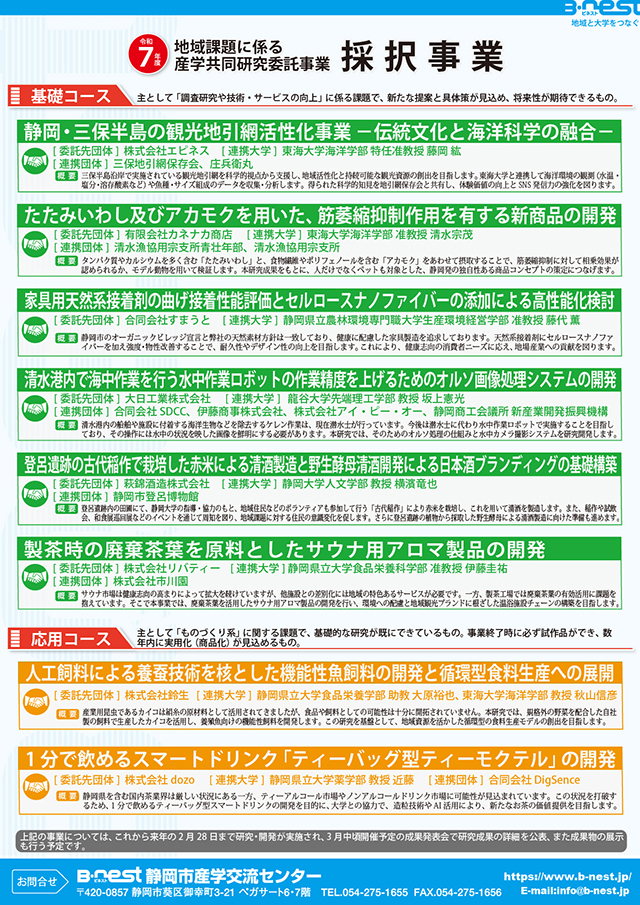

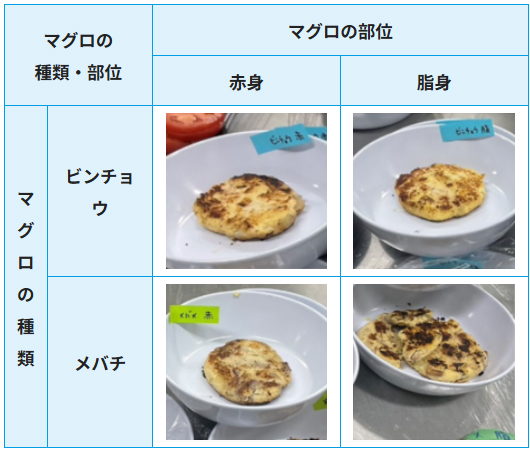

ポット栽培による比較試験を実施しました。無施肥、化成肥料、マグロ肥料を含む4種類の魚粕肥料[表1]計6つの肥料につきそれぞれ4つのポットを用意し、元肥を入れた後、「やぶきた」1年挿木苗を定植しました。

試験期間中各ポットに2回追肥を行い、1回目施肥の後に1回目の新芽採取、2回目の施肥の後に2回目の新芽採取及び茶の解体分析(成葉、茎、根)、残った土壌の成分分析を行いました。なお、無施肥区を除くポットに与える肥料はそれぞれ元肥12kg /反、追肥1回6㎏/反となるように調整したものとしました。

[表1:魚粕肥料の種類]

肥料名 全窒素量(%) 全リン酸(%) 魚粕施用区① 10-6魚粕

(飼料用魚粉)10 6 魚粕施用区② 7-6魚粕

(マグロ+輸入魚粕混合)7 6 魚粕施用区③ 10-6魚粕

(フィッシュソリュブル+脱脂糖)7 4 魚粕施用区④ マグロ肥料 8.9 4.7

[表2:栽培試験の結果]

無施肥区 慣行区 魚粕① 魚粕② 魚粕③ 魚粕④ 新芽数 6 8.5 8 7 12.5 10.5 新

鮮

重

量

(g)新芽 6.08 10.81 9.61 9.28 15.35 15.18 成葉 3.70 6.22 3.58 5.64 7.57 6.54 茎 7.05 9.17 6.70 7.56 11.74 11.09 根 11.73 10.05 7.51 9.90 16.10 10.77

今回の研究においてマグロ肥料は分解速度が速く、生育に効果があることが改めてわかりました。同量の窒素量の化学肥料を施肥した慣行区と比較すると新芽の数は1.2倍、重量は1.4倍という結果が得られました(表2)。新芽だけでなく成葉、茎、根などの成長もよく、土壌に残る硝酸態窒素、アンモニア態窒素の量を比較しても慣行農法と有意差がありませんでした。結果としてマグロ肥料は茶を効率的に成長させることのできる肥料であることがわかりました。

②マグロ肥料を使用した静岡茶有機栽培モデル

そこで[表3]のような年間の施肥モデルを提案します。マグロ肥料を秋と春の元肥に使用し、即効性の見られたF-1肥料を芽出し肥に使用することでより肥効を効率的にする狙いがあります。

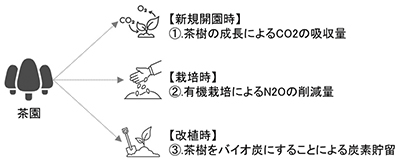

また、1番茶、2番茶、秋冬番茶の3回の新芽の収穫を想定していますが、静岡県の施肥基準でもある「年間窒素量40㎏」の3割以上を削減できます。本モデルは環境負荷が少なく、収量も確保できるこれからの時代に合った静岡産有機茶の栽培モデルといえます。

[表3:年間施肥モデル]

時期 備考 肥料名 施肥量(kg/反) 窒素量(kg/反) 秋肥(10月) 秋整枝後 マグロ肥料(8.9-4.7) 100 8.9 春肥(2月) マグロ肥料(8.9-4.7) 80 7.12 芽出し肥(10月) F-1肥料(7-4-2) 80 5.6 夏肥(5月) 1番茶収穫後(2番収穫予定時) F-1肥料(7-4-2) 80 5.6 土壌改良(9月) 秋肥前 苦土石灰 計 340 27.22

■まとめ

静岡県の2024年の荒茶の生産量は、全国1位から2位へ後退するなど、茶業の状況は厳しいですが、静岡独自の地域資源である「マグロ肥料」は、茶の生産における品質やストーリーを構築し、ブランド価値を高めるものです。今後は地域の関係者と協力しながら静岡茶のブランド価値を強化していくことで静岡の茶業の再興に寄与していきます。

- トップ

- 静岡市産学交流センター

- 産学連携事業

- 地域課題に係る産学共同研究委託事業

- 令和6年度 研究成果 伊豆川飼料株式会社

.jpg)